Heute haben wir drei kürzere Touren mit viel Geschichte auf dem Programm gehabt.

Station 1 (Schloßpark Harbke)

Der rund 6 Hektar große Schlosspark Harbke wurde ab 1740 als barocker Lustgarten angelegt und ab 1760 in einen Landschaftspark umgewandelt. In dieser Zeit hatte die "Harbkesche Wilde Baumzucht" als überregionaler Pflanzenlieferant besondere Bedeutung. Markante und seltene sowie dendrologisch wertvolle Gehölze aus dem 18. Jh. sind zu entdecken. Die in den Jahren 1830/31 im neugotischen Stil erbaute Orangerie ist Konzertkulisse, Standesamt und Café. Das Harbker Schloss präsentiert sich als Ruine. Schon seit 1308 als mittelalterliche Rundburg im Besitz der Familie Veltheim, wurde die Burg zunächst im Stil der Renaissance und dann im 18. Jahrhundert als barocke Anlage umgestaltet. Unter Friedrich August v. Veltheim entstand ab 1740 ein barocker Lustgarten an der Südostseite des Schlosses. Ausgestattet war dieser Park mit verschiedenen Skulpturen und der bis heute erhaltenen Nischenwand, der sogenannten "Chinesischen Mauer". Kurze Zeit später und sehr früh für diesen Gestaltungsstil, wurden im Garten ab 1760 erste umfassende landschaftliche Umgestaltungen in die Tat umgesetzt. Hierbei wurden barocke Strukturen einbezogen und so in Teilen erhalten. Der Gärtner Daniel August Schwarzkopf lieferte für die landschaftliche Gestaltung Anregungen von seinen Englandreisen. Unter Friedrich Augusts Sohn nahm die landschaftliche Gestaltung der Anlage ihren Fortgang und weitere Spuren der barocken Anlage verschwanden nach einer Umgestaltung durch Rüttger v. Veltheim (1781-1848) im Jahre 1803. Unter seiner Herrschaft wurde 1830/31 auch die neogotische Orangerie anstelle eines alten Gewächshauses errichtet. Zu den Sehenswürdigkeiten Harbkes zählen die Kirche St. Levin aus dem Jahre 1572 mit der "Fritzsche-Treutmann-Orgel", die hölzerne Sonnenuhr von 1640 und der kleine Friedhof mit den Grabsteinen der "von Veltheims". Außerden der Grauen Hof mit Heimatmuseum, das Pfarrhaus und die verschiedenen Fachwerkhäuser des 18. Jahrhunderts.

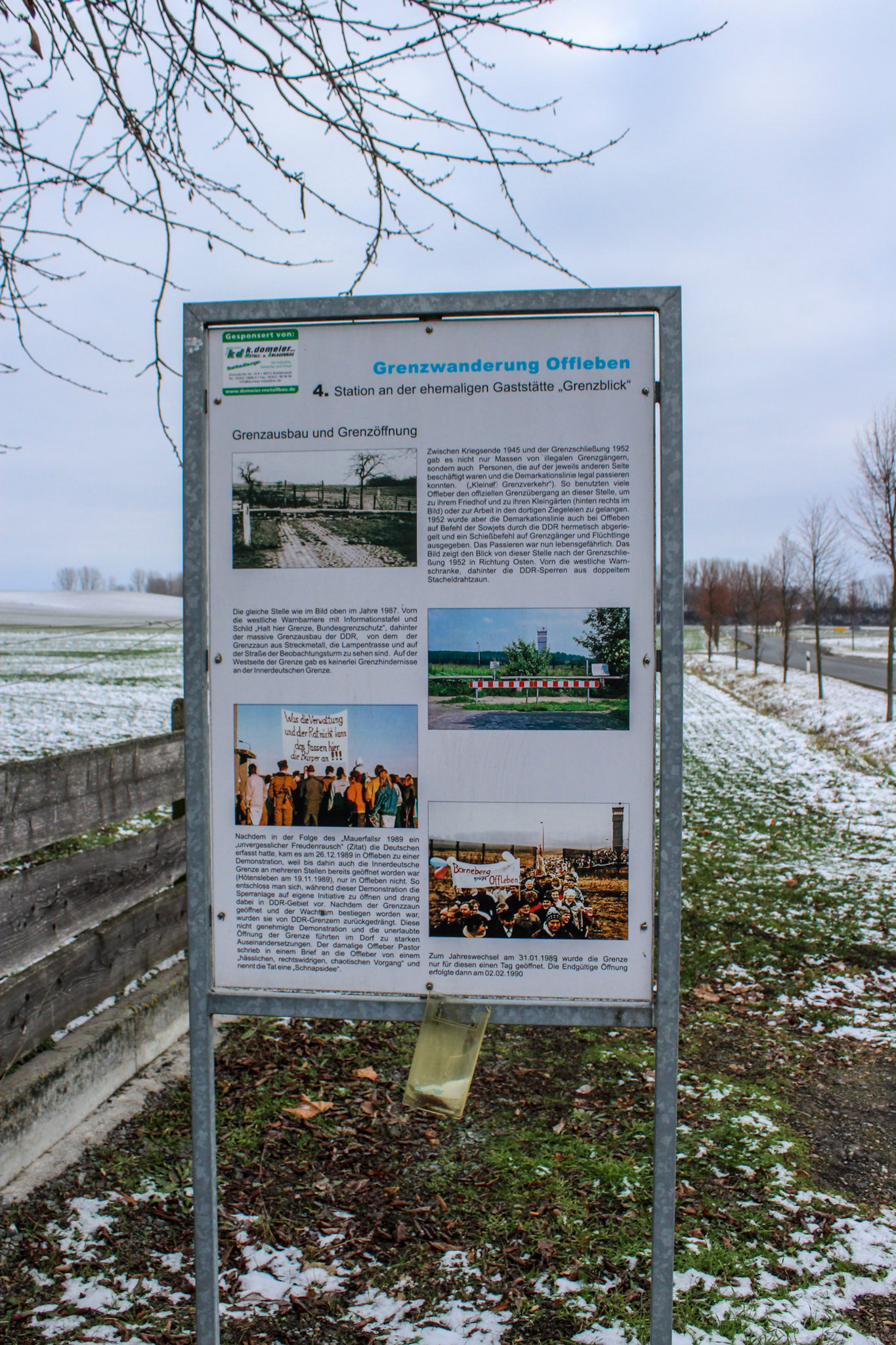

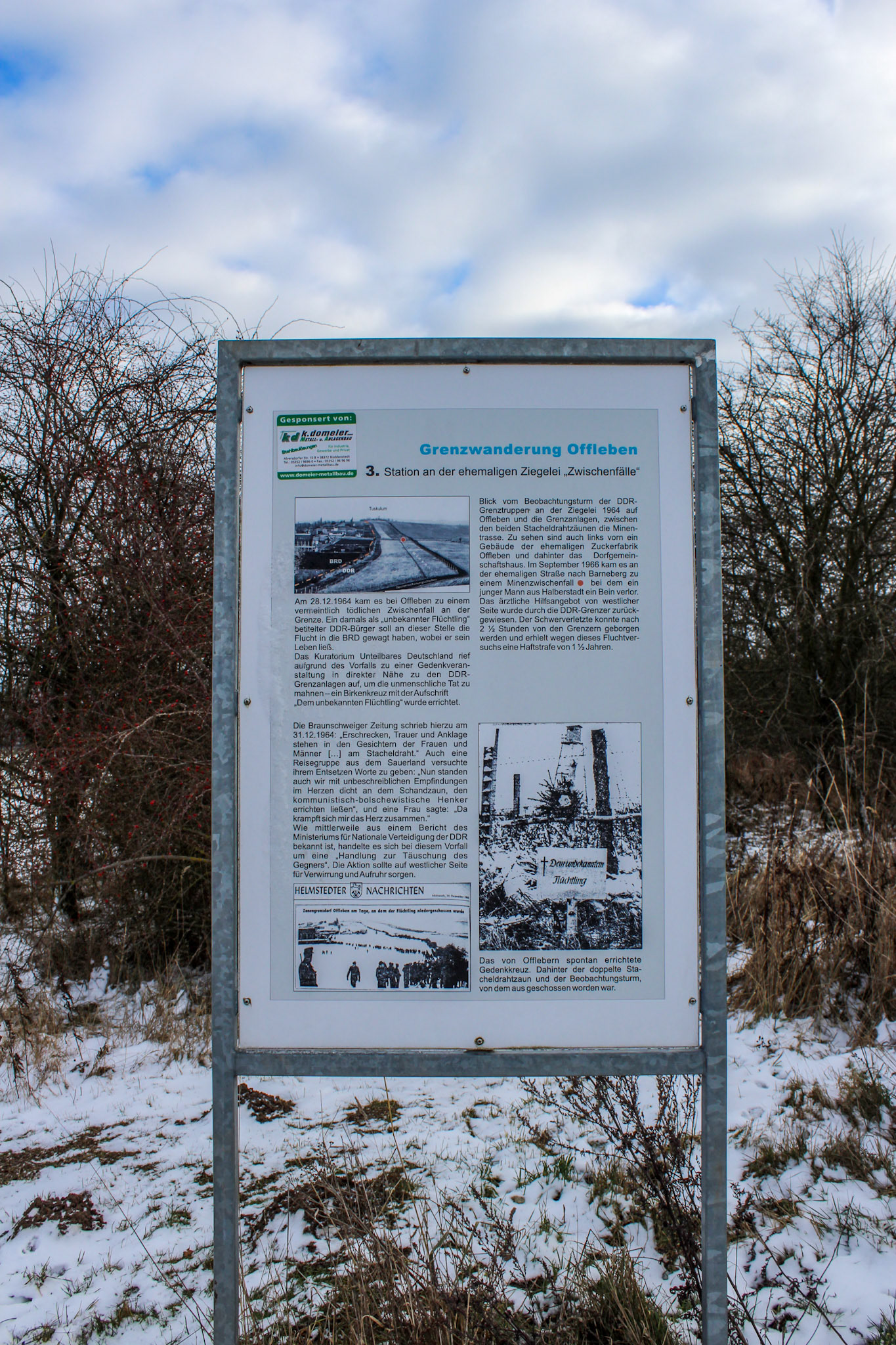

Station 2 (Grenzwanderung Offleben)

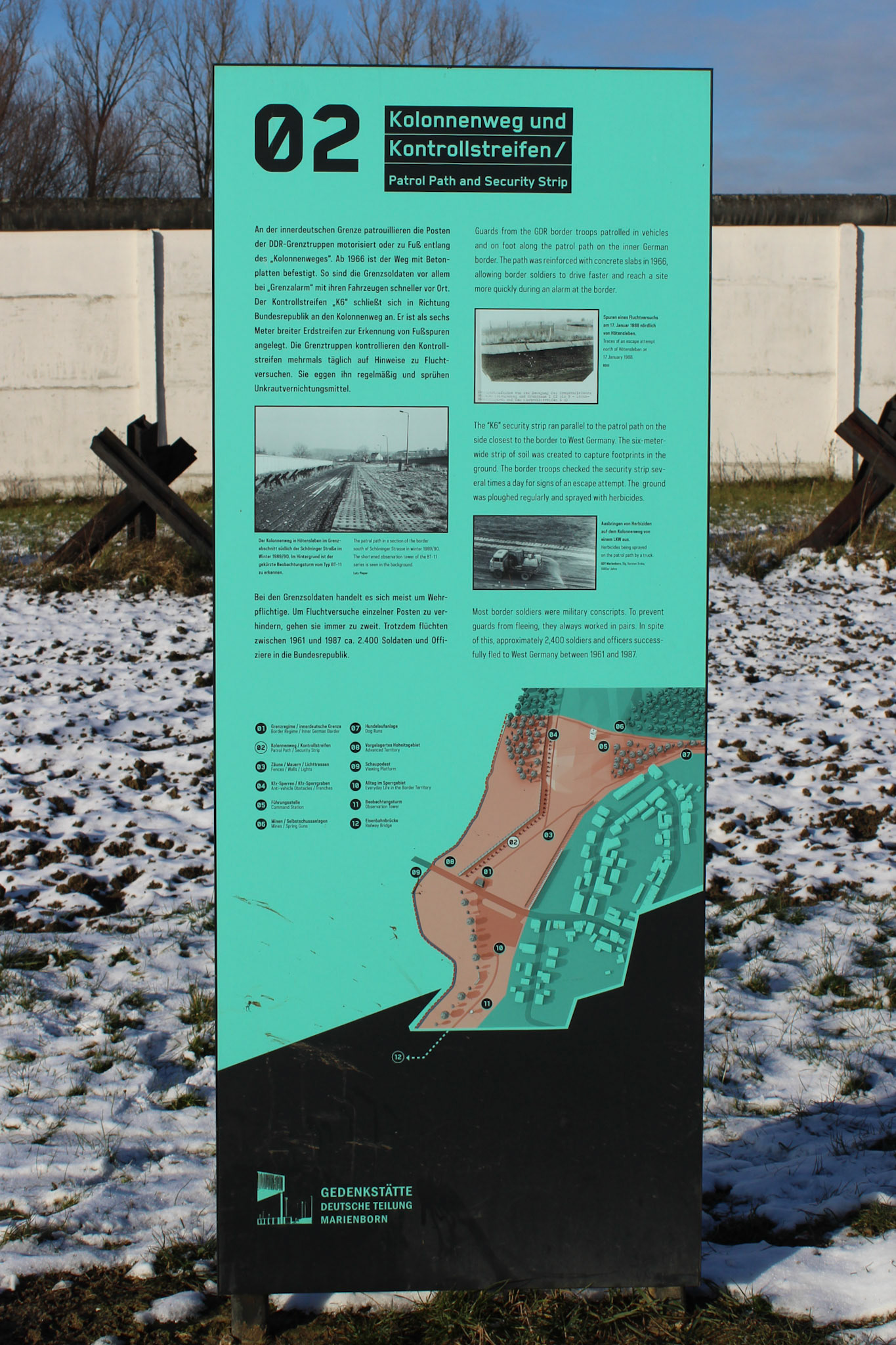

An der evangelisch-lutherischen Kirche beginnt die GWO mit ihrer ersten Station. Hier werden vor allem die Nachkriegszeit und die Grenzziehung beleuchtet. Insbesondere der Verlauf der Grenze (zu dieser Zeit noch Demarkationslinie genannt) sorgte in Offleben für große Aufregung und Verunsicherung der Bevölkerung. Im Anschluss daran führt der Weg zum östlichen Teil des Dorfes. Hierbei passiert man einen Bahndamm, welcher bis zum Jahr 1945 Braunschweig mit Magdeburg und Offleben mit Völpke verband. Viele Reisende (Grenzgänger) fuhren nach der Sperrung der Strecke bis zum Bahnhof Völpke, um im Anschluss zu Fuß, den Bahngleisen folgend, die Demarkationslinie zu überschreiten. Im Anschluss daran konnten sie ihre Reise am Bahnhof Offleben mit dem Zug fortsetzen. Nach einem kurzen Fußweg erscheint hinter dem Ort der Kolonnenweg. Auf einer Erhöhung (Tusculum genannt) befindet sich die zweite Station, welche sich mit dem Grenzausbau der 1960er Jahre beschäftigt. An dieser Station wird die extreme Sicherung der innerdeutschen Grenze durch die DDR sehr deutlich. Nachdem die Erhöhung hinter einem liegt, ist in einer Senke – die bis 1989 gesperrte – Kreisstraße zwischen Offleben und Barneberg zu sehen. Die vierte Station der GWO befindet sich am Ortsausgang Offlebens in Richtung Barneberg. An dieser Stelle werden die Schließung der Grenze und die Öffnung derselben thematisiert, wobei auch der stetige Ausbau der Grenzsicherung Berücksichtigung findet. Ins Innere des Ortes folgend, ist die fünfte Station vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Der Grenztourismus oder auch „Gruseltourismus" sowie die Aktivität des Kuratoriums Unteilbares Deutschland sind an dieser Station Thema. So werden hier die Informationstätigkeit des Ortskuratoriums und der Weihnachtsbasar beleuchtet. Zurück zur alten Route kreuzt man und folgt dem Kolonnenweg bis zur dritten Station der Grenzwanderung. Hier wird auf Fluchten bei Offleben eingegangen – besonders auf die Reaktionen der Bevölkerung auf misslungene und auch gelungene Fluchten.

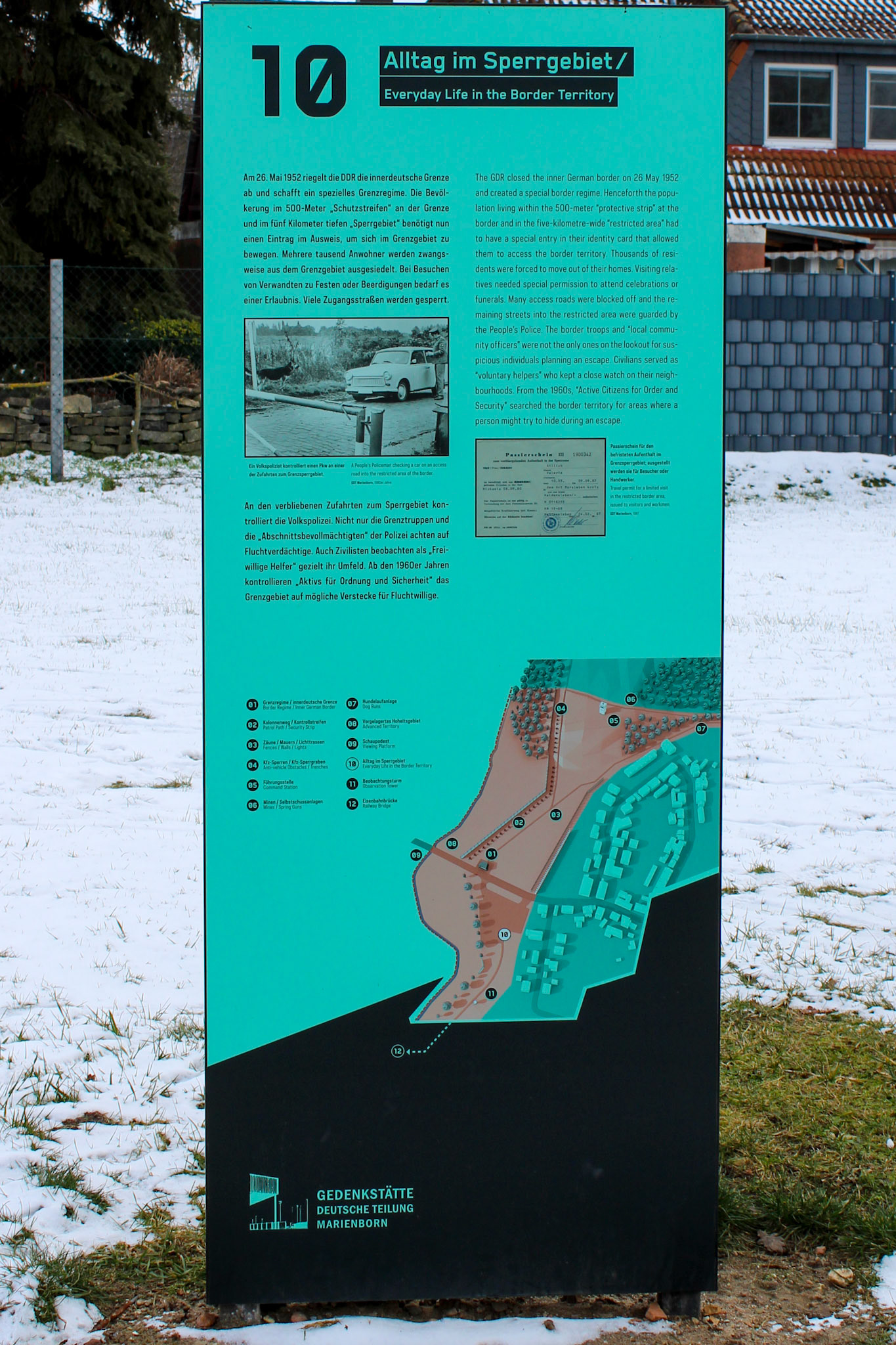

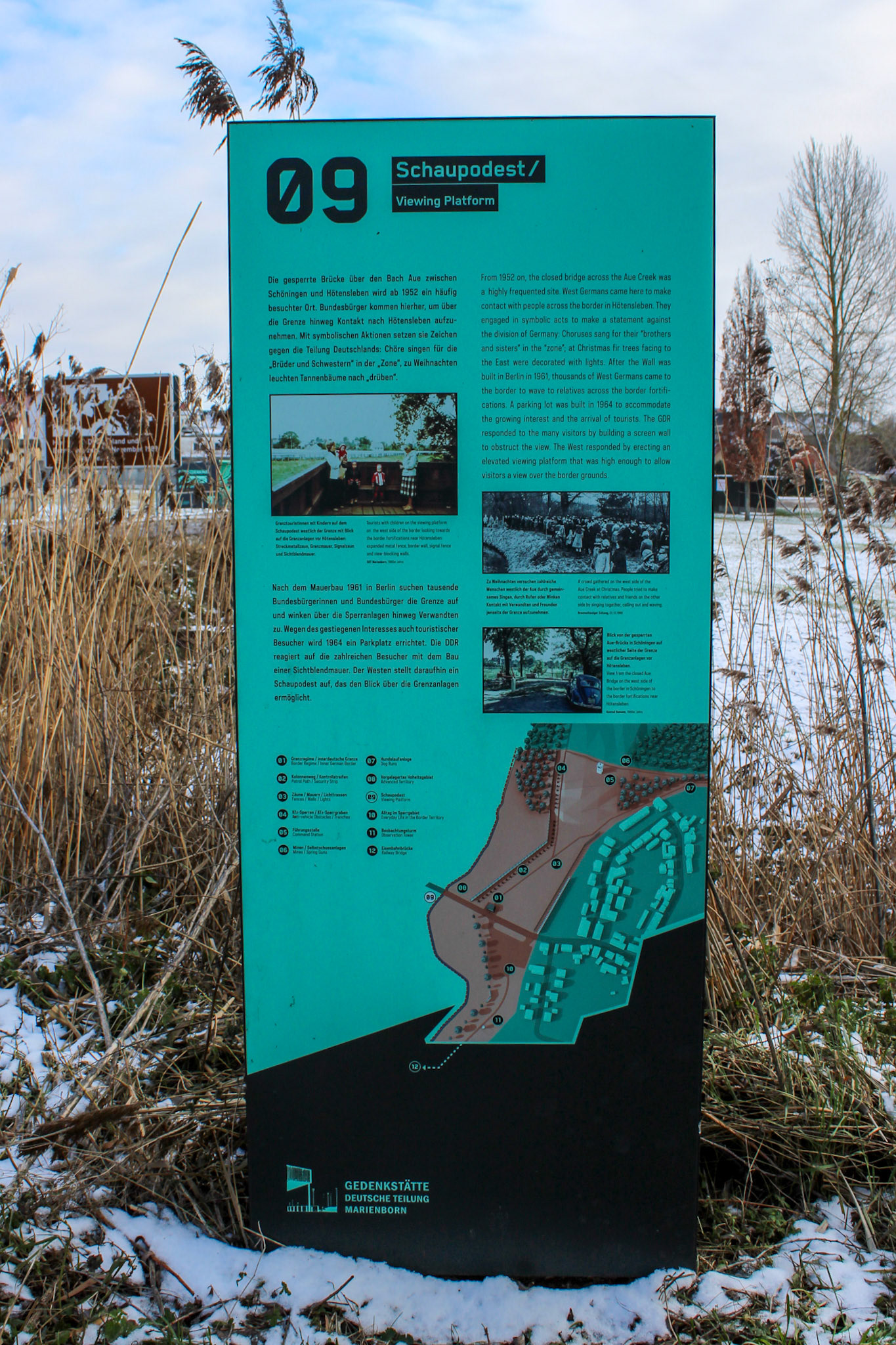

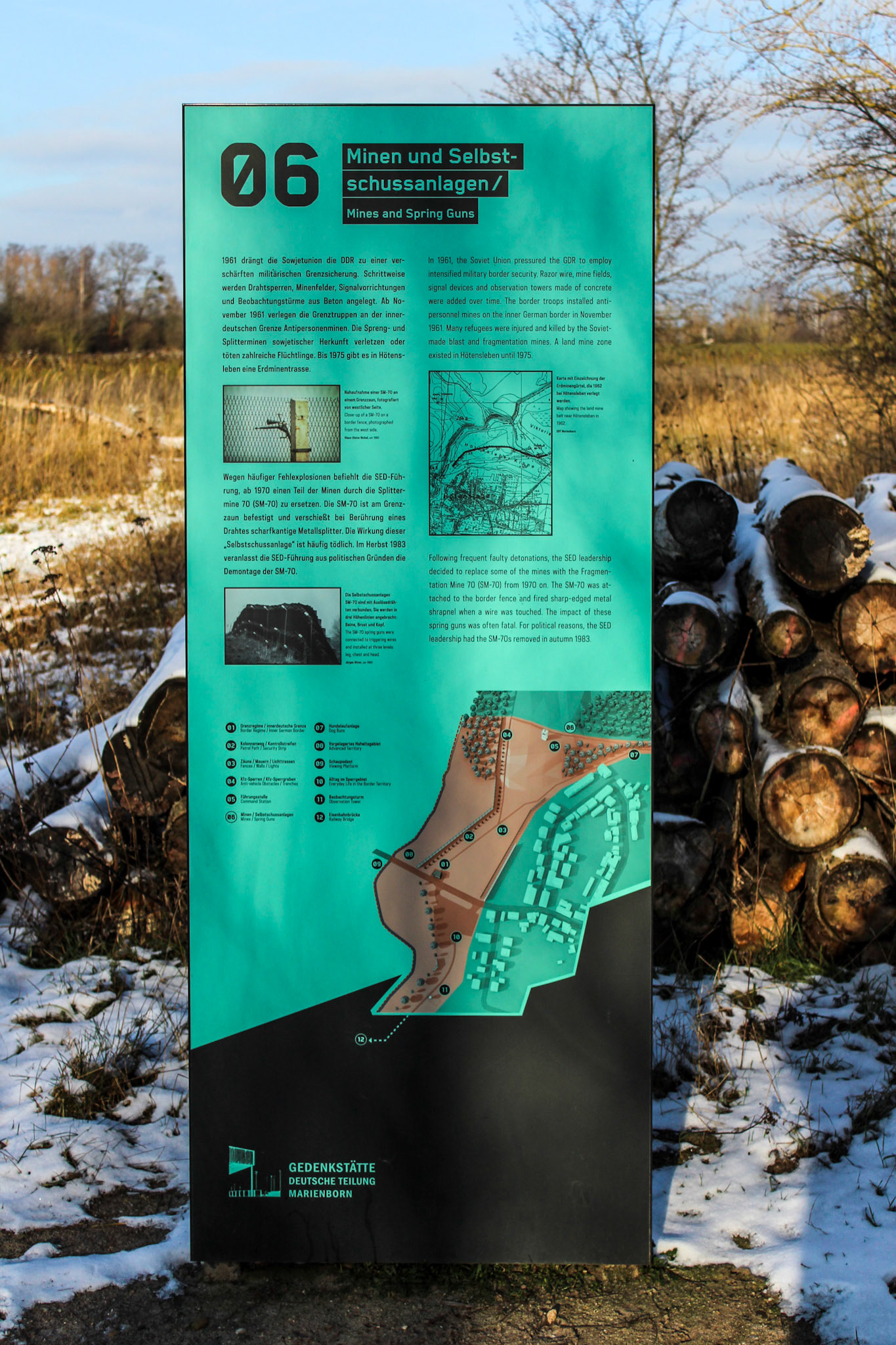

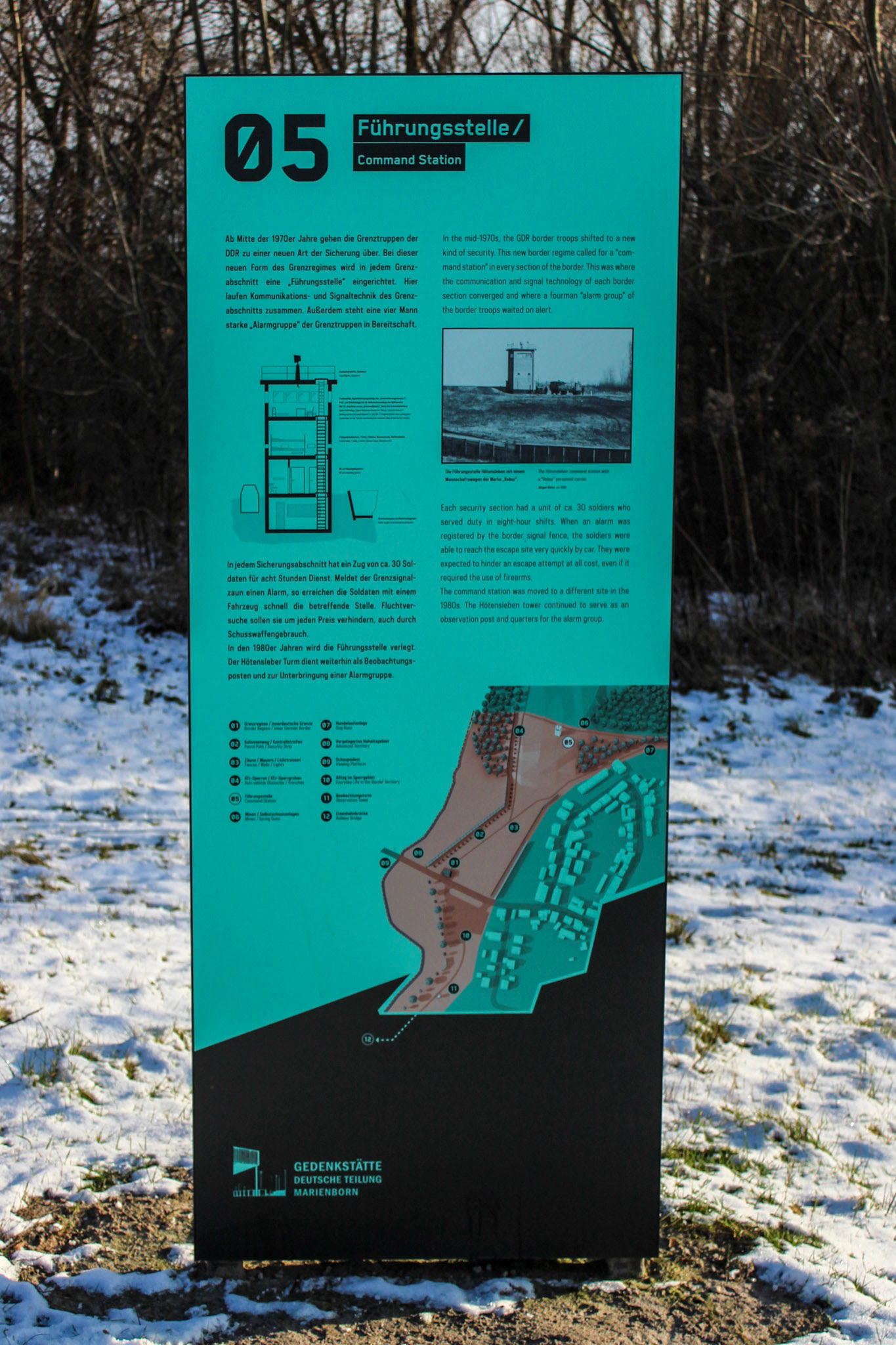

Station 3 (Grenzdenkmal Hötensleben)

Ein Zeugnis jüngster deutscher Geschichte ist hier erhalten geblieben. Weit über den Bördekreis hinaus verbindet man gedanklich Hötensleben mit dieser Grenzsperranlage. Auf einer Länge von 350 m und einer Fläche von 6,5 ha ist die von der ehemaligen DDR errichtete innerdeutschen Grenze authentisch und relativ vollständig erhalten geblieben. Hier werden alle militärisch wichtigen Elemente der Grenzanlage gezeigt. Seit dem 12. Januar 1990 steht diese Anlage unter Denkmalschutz.