83c529cde42fdc5e0c68b304eb6ac80b5d25b805757c3391ec8dce11c743daeb

ea10e5d100ef3a3853673f329557a4aeeabbd19b1474a403459bf77c2eb012e2

37201bede668a67900c6177fe5d0f396a8dd45752d7c25198f9604cb2c3dd2f8

Hornburg ist seit über eintausend Jahren ist die Stadt ein Ruhepol im wunderschönen Ilsetal am Fuße des Fallsteins in der „Toskana des Nordens“. Irgendwie scheint hier die Zeit stillzustehen, in diesem wundervollen mittelalterlichen Hornburg, das schon Spitzweg inspiriert haben könnte. Erleben wir den mystischen Ort, der nicht nur als staatlich anerkannter Erholungsort Ihrer Gesundheit gut tut, sondern der auch ein bedeutender Hopfenanbauort im Mittelalter war und im wahrsten Sinne Geschichte atmet und bewahrt.

Hier stehen die Mehrzahl der prächtigsten und größten Fachwerkhäuser der Stadt. Zu ihnen gehören u.a.:

Marktstraße 18, Renaissance. Ehemaliges Handelshaus, erbaut Anfang des 17. Jahrhunderts. Sehr hohes Untergeschoss, das ehemals mit Diele und eingebautem Zwischengeschoss für Wohnzwecke eingerichtet war. Die beiden aufgestockten Speichergeschosse und der hohe Boden dienten ausschließlich der Lagerung von Handelswaren. Als Schmuckmotiv wählte der Bauherr den für Hornburg ungewöhnlichen „Halberstädter Blendarkadenfries“. An den Geschossecken sind Gratstichbalken sichtbar.

Marktstraße 14, erbaut 1609. Ehemaliges Handelshaus und Ratsapotheke. Gilt als schönstes Hornburger Fachwerkhaus. Schmuckmotive verschiedener Stilepochen: Laubstäbe im Wellenband (Spätgotik), Diamantbänder (Spätrenaissance), Beschlagwerk auf den Holzdreiecken (Manierismus).

Markt 10, ältestes Haus am Markt, erbaut um 1530. Spätgotischer Bügelfries, nach dem Treppenfries (Wasserstraße 15) die zweitälteste Schmuckform. An den Geschossecken sind Gratstichbalken sichtbar.

Markt 8, Renaissance-Wohnhaus, erbaut 1560. Stadtschreiberei von 1642– 1755.

Marktstraße 4, ehemalige Amtsmühle. Barocker Nachfolgebau der schon 1641 von Merian gezeichneten Mühle.

Die Hornburg

Die Burg, auf einem niedrigen Kalksteinplateau inmitten der Stadt gelegen, war die nördliche Grenzfeste der Halberstädter Bischöfe. Von hier aus zog König Barbarossa 1181 in den Kampf gegen Heinrich den Löwen. Im Dreißigjährigen Krieg war die mächtige Burg häufiges Angriffsziel kaiserlicher und schwedischer Truppen. 1645 zerstörten die Schweden unter General Königsmark die Burg. Erst 1922 wurde ein Teil der Burg als privater Wohnsitz wieder aufgebaut. Die Burg ist nicht öffentlich zugänglich.

Die Burg, auf einem niedrigen Kalksteinplateau inmitten der Stadt gelegen, war die nördliche Grenzfeste der Halberstädter Bischöfe. Von hier aus zog König Barbarossa 1181 in den Kampf gegen Heinrich den Löwen. Im Dreißigjährigen Krieg war die mächtige Burg häufiges Angriffsziel kaiserlicher und schwedischer Truppen. 1645 zerstörten die Schweden unter General Königsmark die Burg. Erst 1922 wurde ein Teil der Burg als privater Wohnsitz wieder aufgebaut. Die Burg ist nicht öffentlich zugänglich.

Grenzturm Rhoden

Die innerdeutsche Grenze hat die Landschaft verändert – auch im kleinen Fallstein. Südwestlich der Ortschaft Rhoden wurde im Jahr 1975 ein Grenzturm errichtet und dabei der Kamm abgeholzt. Heute hat sich die Natur den Bergrücken zurückgeholt. Nur der Grenzturm steht noch an gleicher Stelle und erinnert an die Teilung Deutschlands und das Leben im damaligen „Grenzdorf“ Rhoden. Das war mit Einschränkungen verbunden. Der Weg in die nördlich gelegene Ortschaft Osterode am Fallstein wurde auch „Rotkäppchenweg“ genannt, weil er von den Einwohnern nur am Tage benutzt werden durfte. Wer im Dunkeln in den Nachbarort wollte, musste fast 30 Kilometer Umweg über Osterwieck und Hessen fahren. Vier Tage nach dem Berliner Mauerfall gab es in Rhoden eine Einwohnerversammlung. Die Einwohner forderten einen Grenzübergang in das niedersächsische Hornburg. Dieser wurde tatsächlich binnen fünf Tagen Realität, wenn auch zwischen Hoppenstedt und Hornburg. Am Vortag des 18. November war diese Grenzöffnung im Neuen Deutschland angekündigt worden. In kraftraubender Tätigkeit schnitten die Mitarbeiter der Bühner LPG-Werkstattabteilung „auf die Schnelle“ die alte Landstraße von der Hoppenstedter Aschekuhle bis zur Grenze frei. Aus Rhoden wurden dafür private Motorsägen organisiert. Die Rhodener unternahmen einen zweiten Anlauf, einen Grenzübergang direkt am Dorf zu bekommen. An den Tagen vor der Grenzöffnung räumte der Hornburger Bauhof die Straße frei, bevor am 10. Februar gegen Mittag an der Grenze und danach im Kulturhaus ein großes Volksfest mit Rhodenern und Hornburgern gefeiert wurde. Heute liegt der Rhodener Grenzturm am „Grünen Band“, das als fast 1400 km langer Geländestreifen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze besteht und auf stillen Grenzpfaden sowie einstigen Kolonnenwegen zum Wandern einlädt.

Die innerdeutsche Grenze hat die Landschaft verändert – auch im kleinen Fallstein. Südwestlich der Ortschaft Rhoden wurde im Jahr 1975 ein Grenzturm errichtet und dabei der Kamm abgeholzt. Heute hat sich die Natur den Bergrücken zurückgeholt. Nur der Grenzturm steht noch an gleicher Stelle und erinnert an die Teilung Deutschlands und das Leben im damaligen „Grenzdorf“ Rhoden. Das war mit Einschränkungen verbunden. Der Weg in die nördlich gelegene Ortschaft Osterode am Fallstein wurde auch „Rotkäppchenweg“ genannt, weil er von den Einwohnern nur am Tage benutzt werden durfte. Wer im Dunkeln in den Nachbarort wollte, musste fast 30 Kilometer Umweg über Osterwieck und Hessen fahren. Vier Tage nach dem Berliner Mauerfall gab es in Rhoden eine Einwohnerversammlung. Die Einwohner forderten einen Grenzübergang in das niedersächsische Hornburg. Dieser wurde tatsächlich binnen fünf Tagen Realität, wenn auch zwischen Hoppenstedt und Hornburg. Am Vortag des 18. November war diese Grenzöffnung im Neuen Deutschland angekündigt worden. In kraftraubender Tätigkeit schnitten die Mitarbeiter der Bühner LPG-Werkstattabteilung „auf die Schnelle“ die alte Landstraße von der Hoppenstedter Aschekuhle bis zur Grenze frei. Aus Rhoden wurden dafür private Motorsägen organisiert. Die Rhodener unternahmen einen zweiten Anlauf, einen Grenzübergang direkt am Dorf zu bekommen. An den Tagen vor der Grenzöffnung räumte der Hornburger Bauhof die Straße frei, bevor am 10. Februar gegen Mittag an der Grenze und danach im Kulturhaus ein großes Volksfest mit Rhodenern und Hornburgern gefeiert wurde. Heute liegt der Rhodener Grenzturm am „Grünen Band“, das als fast 1400 km langer Geländestreifen entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze besteht und auf stillen Grenzpfaden sowie einstigen Kolonnenwegen zum Wandern einlädt.

Das Rathaus Hornburg

Das kleine barocke Rathaus ist ein Nachfolgebau des im 30jährigen Krieg zerstörten Renaissance-Rathauses. Hinter dem Rathaus befindet sich der ehemalige 1545 erbaute Ratskeller mit schönem Fächerrosettenfries. Bis 1974 war hier die Stadtverwaltung untergebracht. Jetzt beherbergt es das Amt für Tourismus (Tourist-Information), Bürgerbüro und Ratssaal. Im Ratssaal finden regelmäßig Eheschließungen statt.

Das kleine barocke Rathaus ist ein Nachfolgebau des im 30jährigen Krieg zerstörten Renaissance-Rathauses. Hinter dem Rathaus befindet sich der ehemalige 1545 erbaute Ratskeller mit schönem Fächerrosettenfries. Bis 1974 war hier die Stadtverwaltung untergebracht. Jetzt beherbergt es das Amt für Tourismus (Tourist-Information), Bürgerbüro und Ratssaal. Im Ratssaal finden regelmäßig Eheschließungen statt.

Ev. Kirche „Beatae Mariae Virginis“

Sie ist der älteste evangelische Kirchenbau im Braunschweiger Land. Erbaut wurde sie von Paul Francke nach dem Vorbild der Hauptkirche BMV zu Wolfenbüttel. In seiner gegenüber Wolfenbüttel schlichteren Bauausführung repräsentiert die Hornburger Kirche den „bürgerlichen“ Typus einer frühen protestantischen Predigtkirche. Die Ausstattung der Kirche besitzt überregionale Bedeutung, insbesondere der Altar und die Kanzel, nicht zuletzt auch die wieder freigelegten und in Norddeutschland überaus seltenen barocken Wandmalereien. Von herausragender Bedeutung ist der kunstvolle, neunteilige barocke Orgelprospekt. Geschaffen wurde das mit großen Engelsfiguren und prächtigem Akanthuslaub verzierte Schaustück 1707 von dem Hornburger Tischlermeister Georg Froböse (1666-1722) für eine 1710 erbaute Orgel. Einmalig in Deutschland sind die fünf Engelsfiguren des Orgelprospekts, die symbolisch ihre Instrumente spielen, sobald die Orgel beginnt zu musizieren.

Sie ist der älteste evangelische Kirchenbau im Braunschweiger Land. Erbaut wurde sie von Paul Francke nach dem Vorbild der Hauptkirche BMV zu Wolfenbüttel. In seiner gegenüber Wolfenbüttel schlichteren Bauausführung repräsentiert die Hornburger Kirche den „bürgerlichen“ Typus einer frühen protestantischen Predigtkirche. Die Ausstattung der Kirche besitzt überregionale Bedeutung, insbesondere der Altar und die Kanzel, nicht zuletzt auch die wieder freigelegten und in Norddeutschland überaus seltenen barocken Wandmalereien. Von herausragender Bedeutung ist der kunstvolle, neunteilige barocke Orgelprospekt. Geschaffen wurde das mit großen Engelsfiguren und prächtigem Akanthuslaub verzierte Schaustück 1707 von dem Hornburger Tischlermeister Georg Froböse (1666-1722) für eine 1710 erbaute Orgel. Einmalig in Deutschland sind die fünf Engelsfiguren des Orgelprospekts, die symbolisch ihre Instrumente spielen, sobald die Orgel beginnt zu musizieren.

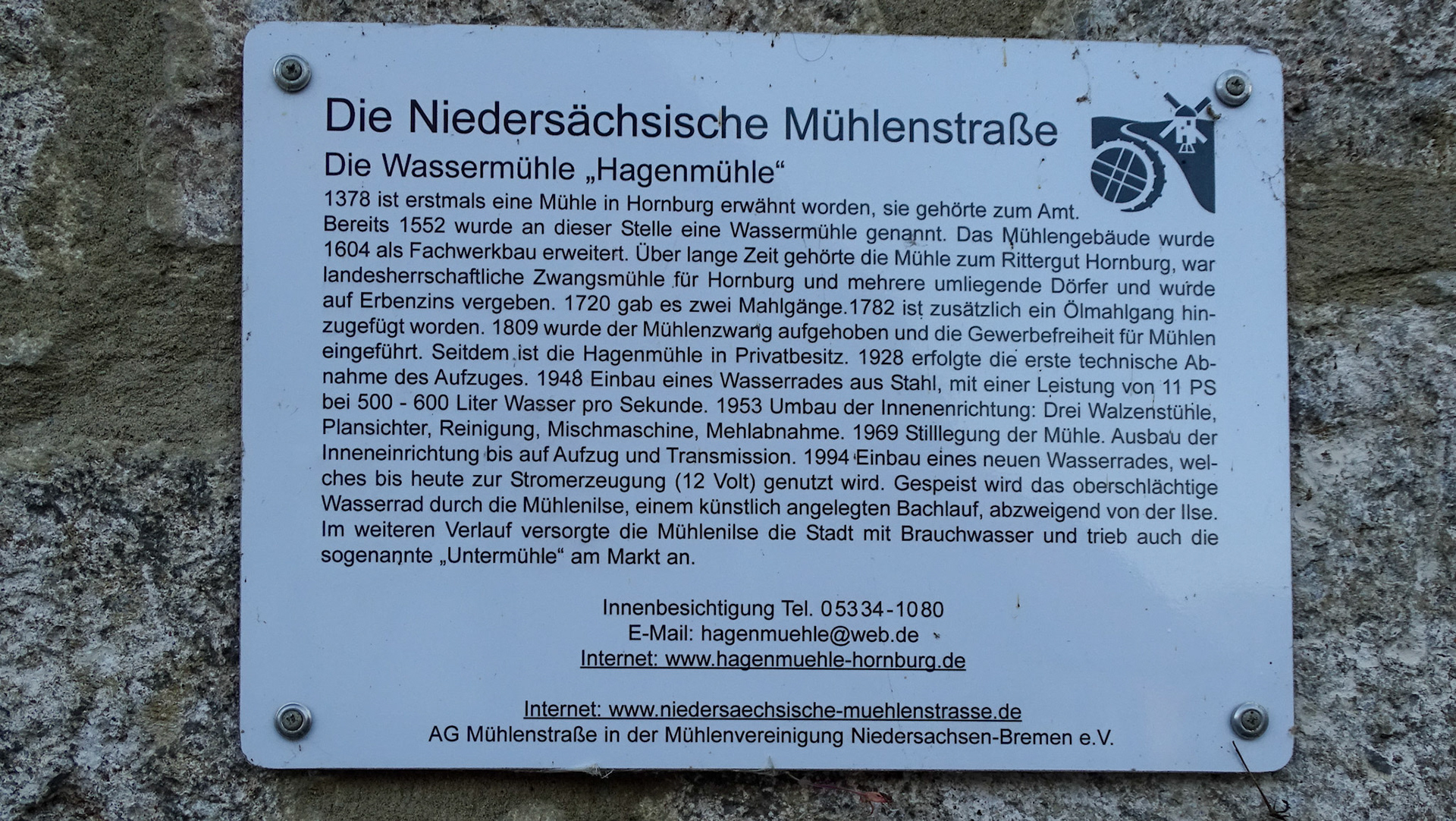

Die Hagenmühle

Der schöne Anblick, die alte funktionierende Technik und das leise Rauschen machen diese als einzige existierende Mühle von Hornburgs ehemaligen Mühlen zu einem verwunschenen Ort. Im Jahr 1552 wurde an dieser Stelle das Steinmauerwerk der Amtsmühle errichtet. Das Mühlengebäude, wie es heut zu sehen ist, entstand nach einer Inschrift im Jahre 1604. Durch einen von der Ilse abgezweigten Mühlengraben wird diese Wassermühle betrieben. Sie hieß früher auch Obermühle, um sie von der zweiten Wassermühle, de Untermühle zu unterscheiden. Diese Mühle war mit 4 Walzenstühlen, Plansichtern und Getreidereinigungsmaschinen gut eingerichtet. Heute ist die Hagenmühle ein Privatbesitz mit Ferienwohnung.

Der schöne Anblick, die alte funktionierende Technik und das leise Rauschen machen diese als einzige existierende Mühle von Hornburgs ehemaligen Mühlen zu einem verwunschenen Ort. Im Jahr 1552 wurde an dieser Stelle das Steinmauerwerk der Amtsmühle errichtet. Das Mühlengebäude, wie es heut zu sehen ist, entstand nach einer Inschrift im Jahre 1604. Durch einen von der Ilse abgezweigten Mühlengraben wird diese Wassermühle betrieben. Sie hieß früher auch Obermühle, um sie von der zweiten Wassermühle, de Untermühle zu unterscheiden. Diese Mühle war mit 4 Walzenstühlen, Plansichtern und Getreidereinigungsmaschinen gut eingerichtet. Heute ist die Hagenmühle ein Privatbesitz mit Ferienwohnung.

Heimatmuseum Hornburg

Im Zentrum der mittelalterlichen Fachwerkstadt Hornburg liegt das Heimatmuseum der Kleinstadt. Hornburg ist die Stadt Papst Clemens II, der im Jahre 1005 in Hornburg geboren wurde. Die Stadt Hornburg ist staatlich anerkannter Erholungsort und kann auf eine über 1.000 jährige Geschichte zurückblicken. Im Jahre 994 wurde Hornburg durch Otto III erstmalig urkundlich erwähnt. Die Geschichte Hornburgs ist im Heimatmuseum dargestellt. Das Heimatmuseum befindet sich in einem 1769 gebauten Fachwerkhaus, das zum damaligen Zeitpunkt als Gutshaus gebaut worden ist. Das Gebäude wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts von der Stadt Hornburg erworben und diente dann rd. 100 Jahre als Schulgebäude. 1966 zog die Schule in ein neues Gebäude um und das alte Fachwerkhaus sollte abgerissen werden. Am 11. Dezember 1970 wurde der Förderkreis Heimatmuseum gegründet. In unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden haben Hornburger Bürger dieses Museum geschaffen. Das Gebäude wurde dadurch vor dem Abriss bewahrt. Am 29. April 1972 wurde das Heimatmuseum eröffnet. 1976 wurde das Museum mit Mitteln des Bonner Konjunkturprogrammes saniert. Die Ausstellungsfläche erhöhte sich auf über 700 m². Das Heimatmuseum wird seit der Gründung ehrenamtlich geführt.

Im Zentrum der mittelalterlichen Fachwerkstadt Hornburg liegt das Heimatmuseum der Kleinstadt. Hornburg ist die Stadt Papst Clemens II, der im Jahre 1005 in Hornburg geboren wurde. Die Stadt Hornburg ist staatlich anerkannter Erholungsort und kann auf eine über 1.000 jährige Geschichte zurückblicken. Im Jahre 994 wurde Hornburg durch Otto III erstmalig urkundlich erwähnt. Die Geschichte Hornburgs ist im Heimatmuseum dargestellt. Das Heimatmuseum befindet sich in einem 1769 gebauten Fachwerkhaus, das zum damaligen Zeitpunkt als Gutshaus gebaut worden ist. Das Gebäude wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts von der Stadt Hornburg erworben und diente dann rd. 100 Jahre als Schulgebäude. 1966 zog die Schule in ein neues Gebäude um und das alte Fachwerkhaus sollte abgerissen werden. Am 11. Dezember 1970 wurde der Förderkreis Heimatmuseum gegründet. In unzähligen freiwilligen Arbeitsstunden haben Hornburger Bürger dieses Museum geschaffen. Das Gebäude wurde dadurch vor dem Abriss bewahrt. Am 29. April 1972 wurde das Heimatmuseum eröffnet. 1976 wurde das Museum mit Mitteln des Bonner Konjunkturprogrammes saniert. Die Ausstellungsfläche erhöhte sich auf über 700 m². Das Heimatmuseum wird seit der Gründung ehrenamtlich geführt.

Aber nicht nur die Sehenswürdigkeiten, sondern auch der Rest der Tour bei schönstem Winterwetter konnte sich sehen lassen.