Deutsche Bahn, eine Geschichte für sich. Pünktlichkeit, eine Seltenheit. Also wie versprochen starteten wir von Königslutter mit 10 Minütiger Verspätung. Uns blieb dann am Braunschweiger Bahnhof nur wenig Zeit um uns für die Tour mit Proviant zu versorgen. Pünktlich fuhr der Zug dann aber in Richtung Gittelde ab.

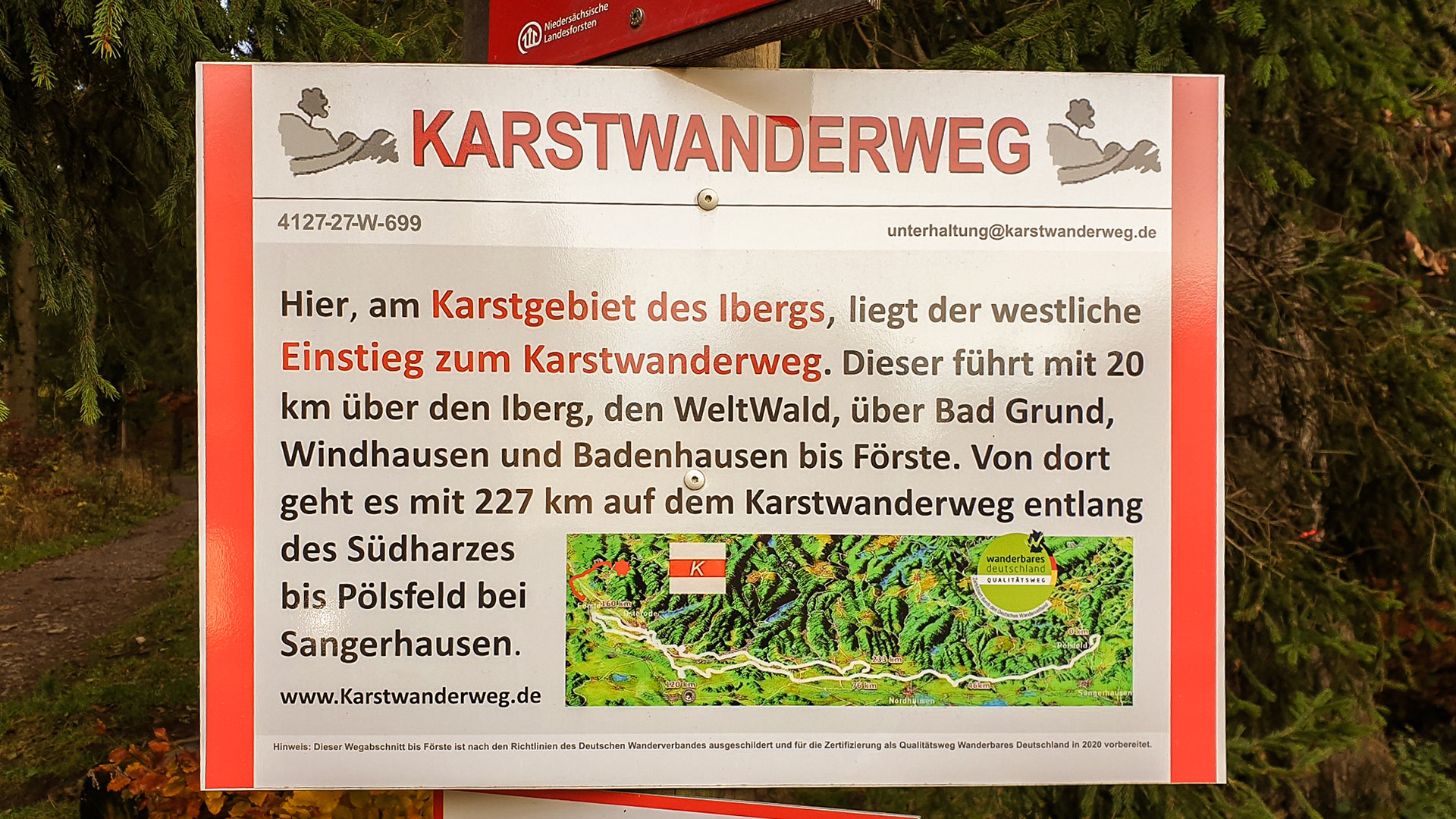

Ab heute wollen wir uns dem 247 km langen Karstwanderweg von Bad Grund bis Pölsfeld im Südharz widmen. Der heutige Abschnitt beginnt am Höhlenerlebniszentrum. Mit dem Bus vom Bahnhof in Gittelde kommen wir dort an.

Am Fuße des Ibergs befindet sich die Iberger Tropfsteinhöhle, welche Absinken des Grundwasserspiegels entstand. Die Höhle wurde im Mittelalter beim Bergbau auf der Suche nach Erz entdeckt. 1874 wurde sie als Schauhöhle für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 1911 wurde der 78 m lange Eingangsstollen gebaut. Heute verbindet der „Hauptmann-Spatzier-Stollen“ drei verschiedene Höhlen miteinander. Seit 1912 ist die Höhle elektrisch beleuchtet. Hier beginnt unsere Tour.

Auf dem Iberg (563 m ü. NN) befindet sich der Albertturm. Der neu gegründete Harzklub Zweigverein Bad Grund hat bereits in 1886 mit Unterstützung der Bad Grundner Vereine, besonders der Gesangsvereine, einen 20 m hohen hölzerner Turm für 1100,- Mark erstellt. Durch die Witterungseinflüsse wurde der Holzturm bald unbrauchbar. Es wurde der Entschluss gefasst, einen neuen Turm zu bauen. Mit dem Turmbau wurde am 16. Juni 1907 begonnen, so dass am 28. Dezember 1907 die Bauabnahme des 25 m hohen Turmes erfolgen konnte. Die Baukosten beliefen sich auf 7.500,- Mark. Mit hohem Kostenaufwand wurde 1955 der Turm renoviert und erhielt einen Eisenbetonmantel. Im Jahr 1963 war man gezwungen, den Turm um fast 10 m aufzustocken, da der Buchenbestand ringsum gewachsen war, dass keine Rundsicht mehr möglich war. Im Jahr 1969 bekam der Grundsockel schließlich noch einen Stahlbetonmantel, der das Bauwerk in das nächste Jahrtausend tragen soll. Seit dem Bestehen des Aussichtsturmes 1886 bestand auch eine kleine Waldgaststätte. Die Waldgaststätte am Iberger Albertturm bietet neben ihrer harzerfrischenden, urigen Gemütlichkeit eine einmalige Attraktion: Schneeballschlacht im Sommer und das mit Naturschnee aus dem letzten Winter. Der Schnee wird in Erdlöchern, die durch Auswaschung des Kalks entstanden sind, vom Winter aufbewahrt. Vom Aussichtsturm kann man bei guter Sicht auf den Brocken schauen.

Nun folgen wir dem roten K in Richtung Hübichenstein. Er ist ein etwa 50 Meter hoher und steil aufragender Kalkfelsen nördlich von Bad Grund nahe der Bundesstraße 242. Dieses Naturdenkmal besteht aus zwei miteinander verbundenen Felsnasen. Der Kalkstein des Hübichensteins stellt den Überrest eines Korallenriffs aus der Zeit des Devon dar und gehört damit erdgeschichtlich zum Kalkstock des nahen Iberg. Im Umfeld des Hübichensteins gibt es mehrere Höhlen sowie diverse Pingen, welche auf eine frühere Bergbautätigkeit rund um den Kalksteinfelsen hinweisen. Auf dem Wanderweg um die markanten Felsnadeln treffen Sie außerdem auf Erzreste und das Erdöl anzeigende Mineral Impsonit. Das Areal um den Hübichenstein steht unter besonderem Schutz. Das Klettern auf den Felsen ist verboten, ebenso wie alle anderen Handlungen, welche den Charakter des Naturdenkmals verändern könnten. Im Jahre 1897 wurde auf der Spitze des höheren Felsens ein Kaiser Wilhelm I. gewidmeter überlebensgroßer bronzener Adler mit etwa drei Metern Flügelspannweite angebracht. Des weiteren entstand am Hübichenstein ein Denkmal zu Ehren des Kaisers in Form eines rund zwei Meter hohen Bildnisses. Dieses befestigte man im unteren Bereich des Felsen. Während das Kaiserbild jedoch bald nach Ende des Ersten Weltkrieges zerstört wurde, thront der Adler noch heute auf seinem exponierten Platz. Die kleinere Felsnadel ist begehbar und bietet dem Wanderer u.a. einen herrlichen Ausblick auf die Stadt Bad Grund. Am Fuße des Hübichensteins befindet sich darüber hinaus eine kleine Felsenbühne. Diese ist jedes Jahr in der Nacht zum ersten Mai Schauplatz einer der bedeutendsten Feiern zur Walpurgisnacht im Harz. Verschiedene Sagen ranken sich um den Hübichenstein. Unter dem Felsen soll sich einst die Wohnung des Zwergenkönigs Hübich befunden haben. Dieser war ein meist freundlicher und hilfsbereiter Mann, welcher notleidenden Menschen großzügige Geschenke machte. Allerdings durfte kein Mensch den Hübichenstein besteigen. Solch frevelhaftes Handeln soll Hübich umgehend bestraft haben.Der Zwergenkönig Hübich sollte einer Sage zufolge so lange über den Felsen herrschen, wie der Große Hübichenstein höher sei als der Kleine. Die Sage berichtet nämlich außerdem, daß der in unseren Tagen begehbare kleinere Felsen einstmal höher war als der benachbarte mit dem bronzenen Adler auf der Spitze. Im Dreißigjährigen Krieg haben die kaiserlichen Soldaten unter Tilly aber aus lauter Mutwillen die Spitze des Großen Hübichensteins mit Kanonen heruntergeschossen. Seitdem wurde der Zwergenkönig Hübich nie wieder gesehen.

Nur 100m weiter kommen wir in den rund 65 Hektar großen WeltWaldHarz. Hier befindet sich eine beeindruckende Ansammlung von über 600 Baum- und Straucharten aus Nordamerika, Asien und Europa. Ein Streifzug durch die Kronen der Natur, der prachtvolle Anblicke garantiert. Mit Infotafeln beschilderte Naturwege mit einer Gesamtlänge von 12 km führen durch die vielfältigen botanischen Kostbarkeiten. Man kann hier den Mammutbäumen, den höchsten Gipfelstürmern der Welt auf die Rinde rücken, den Tulpenbaum bestaunen oder entspannt durch einen japanischen Gebirgswald streifen. Jeder Besuch öffnet Ihnen eine neue Welt, zu jeder Tages- und Jahreszeit! Der Eintritt in den WeltWald ist frei. Über den ostamerikanischen Weg finden wir die Stempelstelle 129 an der Kreuzung vom Bergweg und Mammutbaumweg.

Über den Heuweg am Wassertretbecken und der Kaiser Quelle vorbei, zum Horizontalweg über den man eine gute Sicht auf Bad Grund hat. Weiter über Grüne Tanne kommen wir zur Bergmannssiedling Tabenborn und das Erzbergwerk Grund. Hier war ein Blei-Zink-Bergwerk in der Bergstadt Bad Grund (Harz) im Harz (Niedersachsen). Es war das letzte fördernde Erzbergwerk der Bundesrepublik Deutschland. Die Grubenfelder des Erzbergwerkes Grund lagen auf dem Silbernaaler, Rosenhöfer und Laubhütter Gangzug. Diese Teile des Oberharzer Gangsystems erstreckten sich vom westlichen Harzrand bei Gittelde bis in die Clausthaler Hochebene in ostsüdöstlicher Richtung. Störungen im Gebirge bildeten insgesamt sieben mächtige Erzmittel, die die Grundlage des Bergwerkes waren. Die wichtigsten Erze waren Bleiglanz und Zinkblende mit einem durchschnittlichen Metallgehalt von 10 %. Daraus wurden Blei, Zink, Kupfer und Silber gewonnen. Das Erzbergwerk Grund bestand aus den Feldern der Gruben Hilfe Gottes im Westen und Bergwerkswohlfahrt im Osten. Das Grubengebäude war von Westen nach Osten durch den Westschacht (Teufe 518 m), den Achenbachschacht (Teufe 719 m), den Knesebeckschacht (Teufe 499 m) und den Wiemannsbuchtschacht (Teufe 761 m) aufgeschlossen. An historischen Schächten gab es u. a. noch den Hilfe-Gotteser-Schacht in der Nähe des Achenbachschachtes und den Medingschacht (Teufe 517 m) im Innerstetal. Das Bergwerk wurde im östlichen Teil durch den Tiefen-Georg-Stollen, der im Grundner Tal beginnt und vollständig durch den Ernst-August-Stollen darunter durchörtert. Die Abbaue reichten zuletzt bis zur 21. Sohle in 900 m Tiefe. Die Hauptfördersohle war die 19. Sohle (ca. 700 m unter Tage).

Jetzt führte uns der Karstwanderweg auf offene Wiesen und Täler. Von hier aus hatten wir einen tollen Blick die mit Nebel behangenen Ortschaften Rund um Gittelde. Hier noch eine letzte Rast und dann talabwärts nach Windhausen.

Von wem die Windhäuser Burg einst gebaut wurde, ist unbekannt. Sie diente der in Sichtweite vorhandenen Stauffenburg und der Hindenburg bei Badenhausen zur Sicherung der Handelswege am Fuße des Westharzes.1234 wurde die Burg erstmals nachweislich erwähnt. Herzog Albrecht der Große von Braunschweig (1252-1267) hatte Teile von Osterode übernommen. Ein Familienzweig übernahm die Burg Windhausen. Die Burg lag im Bereich Gittelde, Grund, Badenhausen und Eisdorf im Braunschweigischen Eigentum. 1286 fiel die Burg im Zuge der Landesteilung an die Göttinger Linie; Osterode gehörte den Grubenhagenern. 1331 wurde als Besitzer Conrad von Windhausen beurkundet. 1365 geht Windhausen an den Erzbischof von Mainz. In einer Fehde zwischen Herzog Albrecht von Braunschweig-Grubenhagen und dem Landgrafen wurde die Burg nach einer Belagerung 1365 zerstört. Später wurde sie wieder aufgebaut. 220 Jahre, ab 1642, befand sich der Gutsbesitz in den Händen „derer von Koch“. Nach dem Tod von Fritz von Koch erwarb die Gemeinde Windhausen das Rittergut. Die Gemeinde kaufte den 11 Morgen großen Garten und das Burgruinengelände. Es ist nicht nur Denkmalgeschützt, sondern auch als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Mitten im Ort gelegen ist es ein hervorragendes Naherholungsgebiet, auf das die Windhäuser stolz sein können. Einige Schritte weiter ist eine Wiese wegen des Vorkommens von Wildtulpen als Naturdenkmal geschützt. Die Tulpen entfalten jährlich im April ihre gelben Blüten. Ein Besuch des Burgbergs lohnt aber auch wegen verschiedener Naturbesonderheiten. So findet sich im artenreichen Baumbestand eine mächtige, nach ihren roten Blättern benannte Blutbuche. Botanisch handelt es sich um eine Rotbuche, auf deren Sämling ein Zweig einer rotblättrigen Mutante gepfropft wurde. Die Blutbuche zeigt dies sehr eindrucksvoll an der scharfen Grenze zwischen rissiger und glatter Rinde.

Die St. Johanniskirche Windhausen, wie wir sie heute kennen, ist ein Bau aus dem Jahr 1839. Im Landesarchiv Wolfenbüttel befinden sich Akten zu dem damaligen Bauvorhaben: 1827 Neubau und Reparaturen, 1839 Bauholz für die Kirche abhanden gekommen, 1839 Neubau, 1840 Anlegen einer Prieche, 1885 Reparatur. Die heutige Kirche ist nicht die erste Kirche in Windhausen. An selber Stelle, wie in dem Dorfriss von 1763 ersichtlich, hat es ein ähnlich großes Gebäude, allerdings aus Holz, gegeben. 1655 wurde mit dem Bau begonnen. Er bestand aus „einem hölzernen Gebäude…mit Kanzel, Beichtstuhl, Altar,…und Stühlen vormaliger Art, hinlänglich versehen“. Im Jahr 1819 und 1825 klagt die Gemeinde über Baufälligkeit dieser Kirche so das ein Neubau erforderlich wurde. Zum Jubiläumsjahr 1984 zur Ersterwähnung von Windhausen 1234 wurden nach mehreren Renovierungen noch einmal umfangreiche Baumaßnahmen an der Kirche vorgenommen. Windhausen war im Mittelalter in die Johanniskirche zu Gittelde eingepfarrt, seit 1655 aber ein Filial von Badenhausen. Seit dieser Zeit werden beide Gemeinden von einem Pfarrer betreut. Im 17. Jahrhundert bezeichnete sich die Gemeinde als ein „recht miserabler Ort, dichte an dem rauhen Harzgebirge lieget und also wegen Unfruchtbarkeit des Landes sich wenig zu erfreuen, blutarm und klein, und anstatt der Klokken eines Pflugeysen und Hammers bedienen müssen. Erwähnt werden soll noch das bereits im Jahr 1238 ein Pfarrer in Badenhausen in einer Schenkungsurkunde des Ritters Basilius von Windhausen genannt wird. Bereits im Jahr 1656 stellt Windhausen für den Pfarrer aus Badenhausen Pfarrland zu dessen Unterhalt. Ab 1791 liegen Kirchenrechnungen vor. Die heutige Kirche in Windhausen ist eine Kapelle aus Fachwerk mit rechteckigen Saal, Empore und Kanzel.