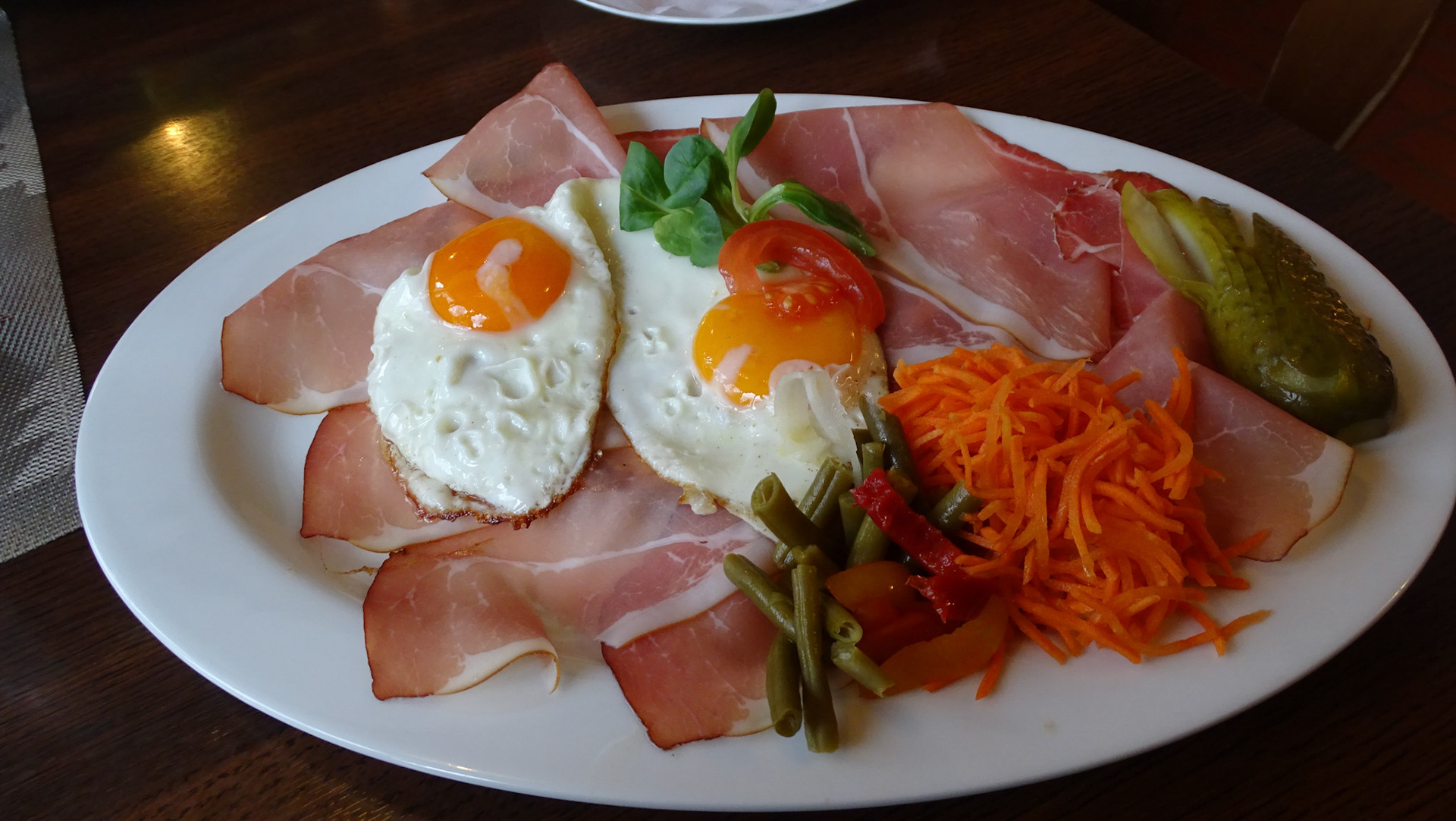

Losgefahren sind wir bei strömenden Regen Richtung Bad Harzburg. Dort hat sich das Wetter leicht gebessert und der Schneefall wurde stärker. Hoch zum Torfhaus wurde der Schneefall immer stärker und die Autos vor uns wurden immer langsamer. Ziel war der Parkplatz Stieglitzeck von dort wir unsere heutige Tour starten wollten. Dort war der Schnee so hoch das wir nur wenige Meter losgehen konnten und dann entschieden wir wieder zurück zum Rehberger Graben Parkplatz zu fahren. Hier war der Weg gut geräumt und schon ging es los. Entlang des WasserWanderWeg 20 Rehberger Graben zur Gaststätte Grabenhaus. Dort wollten wir zu Mittag essen. Auf dem ganzen Weg zum Mittagsziel hat es geschneit und wir waren froh uns etwas aufwärmen zu können und eine Kleinigkeit zu uns zu nehmen. Strammer Max & Currywurst mit Pommes war unsere Wahl.

Gestärkt sollte es weiter gehen. Aus Schnee wurde Regen und der Weg wurde matschig. Eigentlich sollte es noch auf den Matthias-Schmidt Berg gehen, aber dieses Vorhaben haben wir dem Wetter lieber abgeblasen und sind zum Busbahnhof am Glockenberg gegangen. Jetzt noch auf die 820 warten und zurück zum Startpunkt. Naja fast… einige Meter mussten wir an der Straße zurück zum Auto wandern. Aber wir haben es geschafft. Am Auto entledigten wir uns noch unserer nassen Klamotten und ab nach Hause. Oder fast… Unterwegs noch einen kleinen Snack beim Goldenen M und dann aber Heim.

Gestärkt sollte es weiter gehen. Aus Schnee wurde Regen und der Weg wurde matschig. Eigentlich sollte es noch auf den Matthias-Schmidt Berg gehen, aber dieses Vorhaben haben wir dem Wetter lieber abgeblasen und sind zum Busbahnhof am Glockenberg gegangen. Jetzt noch auf die 820 warten und zurück zum Startpunkt. Naja fast… einige Meter mussten wir an der Straße zurück zum Auto wandern. Aber wir haben es geschafft. Am Auto entledigten wir uns noch unserer nassen Klamotten und ab nach Hause. Oder fast… Unterwegs noch einen kleinen Snack beim Goldenen M und dann aber Heim.

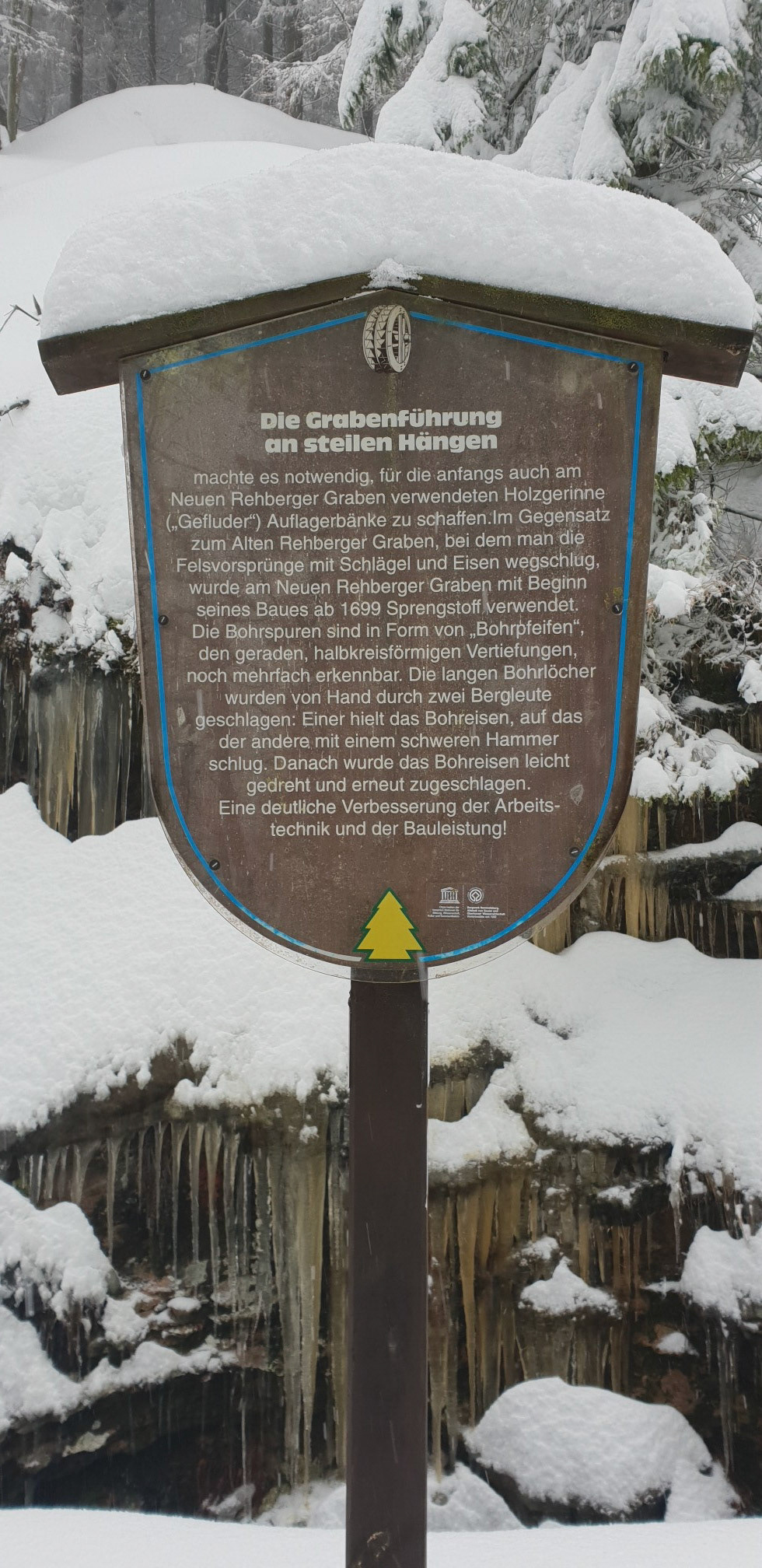

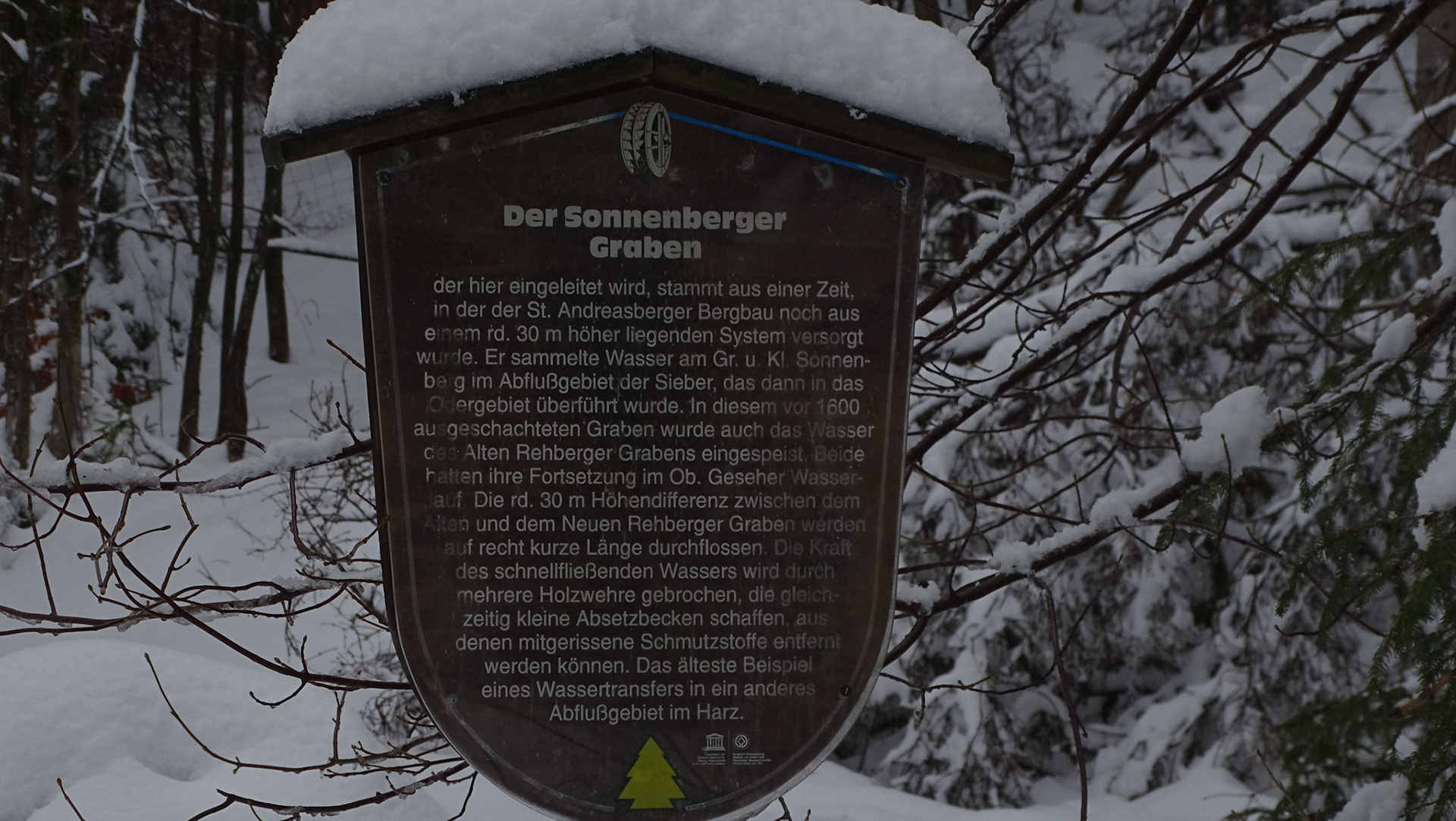

Der Rehberger Graben ist ein in den Jahren von 1699 bis 1703 angelegter künstlicher Wasserlauf im Oberharz. Er ersetzte den rund 30 Meter bergauf am Hang des Rehberges verlaufenden Alten Rehberger Graben und diente wie dieser der Wasserversorgung der Bergwerke in und um St. Andreasberg. Im Gegensatz zu dem zu Beginn des 17. Jahrhunderts errichtenen Alten Graben konnten mit dem Neuen Rehberger Graben die nicht unerheblichen Wasser der Oder erschlossen werden.

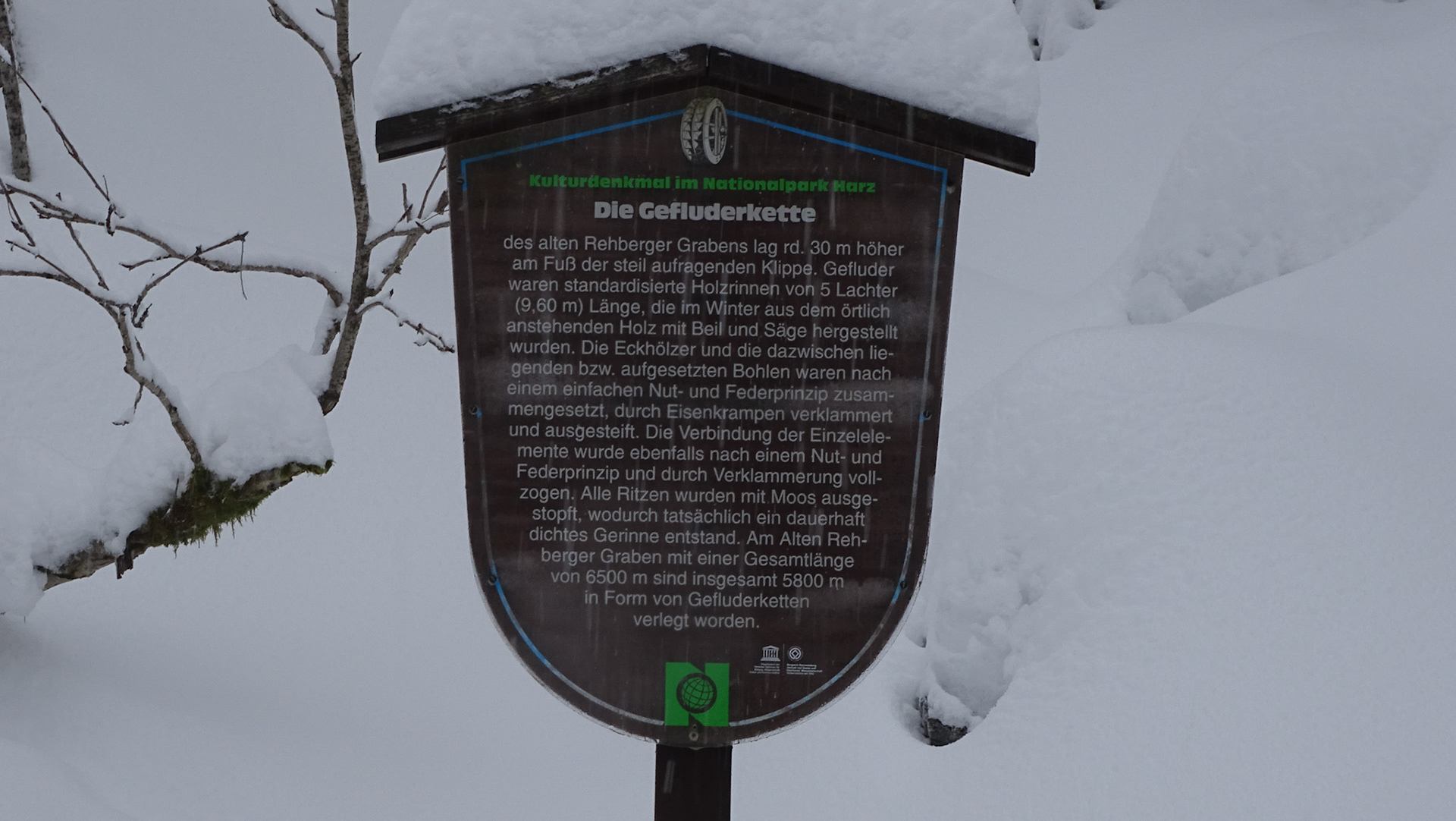

Der Wassergraben hat eine Länge von 7250 Metern und führt von der Staumauer des Oderteichs bis zum Mundloch des Unteren Geseher Wasserlaufes. Auf der gesamten Strecke beträgt der Höhenunterschied etwa 32 Meter. Seinen Namen erhielt der Graben von dem 890 Meter hohen Rehberg, welchen dieses künstliche Gewässer im Osten und Süden umfließt. Der (Neue) Rehberger Graben entstand etwa zeitgleich mit der Staumauer des Oderteichs. Beide Bauwerke dienten als Teile des Oberharzer Wasserregals dem selben Zweck und konnten nur gemeinsam ihre Aufgabe erfüllen. Der Oderteich sorgte dafür, daß das kostbare Naß auch in regenarmen Zeiten stets ausreichend verfügbar war und der Rehberger Graben leitete es an seinen Bestimmungsort. So floß das Wasser der Oder nach St. Andreasberg, wo es die zahlreichen Wasserräder der Erzgruben und Pochwerke antrieb. Unterwegs sammelt der Graben außerdem das Wasser aller Bäche und kleinen Rinnsale, welche an der Ostseite des Rehberges der Oder zufließen. Die bedeutendsten dieser Zuflüsse sind die Hühnerbrühe und der Rehbach. Zunächst wurde der neue Graben ebenso wie der Alte Rehberger Graben als Wasserleitung aus Holzsegmenten, den sog. Gefludern, erbaut. Deren geringe Haltbarkeit sowie die zunehmende Holzknappheit als Folge des Bergbaus erzwangen jedoch bald einen veränderten Bauzustand. In einem insgesamt rund 35 Jahre währenden Zeitraum wurden daher die Holzkonstruktionen nach und nach durch Steinmauerwerk ersetzt. Dazu nutzte man örtlich vorhandenes Granitgestein und als Mörtel den als Verwitterungsprodukt des Granits entstandenen grauen Sand. Das auf diese Weise errichtete relativ wartungsarme Bauwerk hat bis heute Bestand. Obendrein legten die Bergmänner einen hangseitigen Überwachungsweg auf der gesamten Länge des Grabens an. Um ein Einfrieren des Grabenwassers in den damals noch sehr strengen Wintern zu verhindern, wurde der Wassergraben obendrein über weite Strecken mit Granitplatten abgedeckt. Nach dem Ende des Silberbergbaus in St. Andreasberg im Jahre 1910 wurde mit der Nutzung der vorhandenen Wasserkraft zur Stromerzeugung begonnen. Das kostbare Naß des Rehberger Grabens treibt bis in unsere Tage hinein die Turbinen mehrerer kleiner Kraftwerke an. Der Wasserfluß wird dabei je nach Verwendungszweck aufgeteilt und fließt anschließend entweder der Sieber oder der Oder zu. Heute ist der Rehberger Graben ein bedeutendes Harzer Kulturdenkmal und Teil des UNESCO-Weltkulturerbes „Oberharzer Wasserwirtschaft“. Wenn Sie diesen von Menschenhand geschaffenen Wasserlauf näher kennenlernen möchten, sollten Sie dem schönen Wanderweg entlang dieses Gewässers folgen.

Der Wassergraben hat eine Länge von 7250 Metern und führt von der Staumauer des Oderteichs bis zum Mundloch des Unteren Geseher Wasserlaufes. Auf der gesamten Strecke beträgt der Höhenunterschied etwa 32 Meter. Seinen Namen erhielt der Graben von dem 890 Meter hohen Rehberg, welchen dieses künstliche Gewässer im Osten und Süden umfließt. Der (Neue) Rehberger Graben entstand etwa zeitgleich mit der Staumauer des Oderteichs. Beide Bauwerke dienten als Teile des Oberharzer Wasserregals dem selben Zweck und konnten nur gemeinsam ihre Aufgabe erfüllen. Der Oderteich sorgte dafür, daß das kostbare Naß auch in regenarmen Zeiten stets ausreichend verfügbar war und der Rehberger Graben leitete es an seinen Bestimmungsort. So floß das Wasser der Oder nach St. Andreasberg, wo es die zahlreichen Wasserräder der Erzgruben und Pochwerke antrieb. Unterwegs sammelt der Graben außerdem das Wasser aller Bäche und kleinen Rinnsale, welche an der Ostseite des Rehberges der Oder zufließen. Die bedeutendsten dieser Zuflüsse sind die Hühnerbrühe und der Rehbach. Zunächst wurde der neue Graben ebenso wie der Alte Rehberger Graben als Wasserleitung aus Holzsegmenten, den sog. Gefludern, erbaut. Deren geringe Haltbarkeit sowie die zunehmende Holzknappheit als Folge des Bergbaus erzwangen jedoch bald einen veränderten Bauzustand. In einem insgesamt rund 35 Jahre währenden Zeitraum wurden daher die Holzkonstruktionen nach und nach durch Steinmauerwerk ersetzt. Dazu nutzte man örtlich vorhandenes Granitgestein und als Mörtel den als Verwitterungsprodukt des Granits entstandenen grauen Sand. Das auf diese Weise errichtete relativ wartungsarme Bauwerk hat bis heute Bestand. Obendrein legten die Bergmänner einen hangseitigen Überwachungsweg auf der gesamten Länge des Grabens an. Um ein Einfrieren des Grabenwassers in den damals noch sehr strengen Wintern zu verhindern, wurde der Wassergraben obendrein über weite Strecken mit Granitplatten abgedeckt. Nach dem Ende des Silberbergbaus in St. Andreasberg im Jahre 1910 wurde mit der Nutzung der vorhandenen Wasserkraft zur Stromerzeugung begonnen. Das kostbare Naß des Rehberger Grabens treibt bis in unsere Tage hinein die Turbinen mehrerer kleiner Kraftwerke an. Der Wasserfluß wird dabei je nach Verwendungszweck aufgeteilt und fließt anschließend entweder der Sieber oder der Oder zu. Heute ist der Rehberger Graben ein bedeutendes Harzer Kulturdenkmal und Teil des UNESCO-Weltkulturerbes „Oberharzer Wasserwirtschaft“. Wenn Sie diesen von Menschenhand geschaffenen Wasserlauf näher kennenlernen möchten, sollten Sie dem schönen Wanderweg entlang dieses Gewässers folgen.

Das Rehberger Grabenhaus liegt ca. 2 km nördlich von St. Andreasberg am Südhang des Rehberges (890 m. ü. NN). Der Rehberger Graben ist Teil des Oberharzer Wasserregals und leitet Wasser vom Oderteich nach St. Andreasberg. Er war für den Bergbau in St. Andreasberg lebensnotwenig, weil durch dieses Bauwerk tagtäglich zu den Gruben Wasser fließen konnte, das man für die Erzeugung von Energie und somit für die tägliche Arbeit vor Ort dringend benötigte. Um den Rehberger Graben ständig in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten, brauchte man Personal. Im Jahr 1772 wurde für die Bediensteten ein Gebäude errichtet, das den Arbeitern als Materiallager diente, sie aber auch zu Wohnzwecken nutzten. Im Jahr 1809 wurde dieses Dienstgebäude innerhalb von 3 Tagen plötzlich umgebaut und in seinem Aussehen bedeutsam und nachhaltig verändert. Auf das bis dahin einstöckige Gebäude setzte man einen saalähnlichen Raum mit Erker. Der überraschende Erweiterungsbau steht ursächlich im engen Zusammenhang mit einer Reise des Königs von Westphalen, Jérôme Bonaparte, durch den Harz. Hier an dieser Stelle sollte eine Rast eingelegt werden und man wollte man den König repräsentativ bewirten. Die Nutzung als Dienstwohnung durch den Grabenwärter oder Grabensteiger erfolgte bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, wobei die Gastwirtschaft bereits einen immer wichtiger werdenden Nebenverdienst der Bewohner darstellte. Eine im Jahr 2007 entdeckte Tafel belegt, dass das Grabenhaus zumindest zeitweise auch als Mautstelle für den Verkehr auf dem Rehberger Grabenweg genutzt wurde. Wahrscheinlich stellte dieser Weg für Pferdefuhrwerke eine beliebte Wegeverbindung dar, weil der Weg am Graben eine weitestgehend gefällefrei verläuft. Heute ist das historische Grabenhaus ein beliebtes Ausflugslokal, welches für seine gut bürgerlichen Speisen bekannt ist. Der Wirt, Volker Thale überwacht aber auch heute noch über 14 km des Rehberger Grabens, wofür er zum „Ehrengrabensteiger“ ernannt wurde. Ein unvergessliches Erlebnis ist es, sich im Winter zu einer Wildfütterung anzumelden und zu sehen wie das Rotwild wenige Meter vor dem „Grabenhaus“ an den Futterplätzen steht und in aller Vorsicht seine Nahrung aufnimmt. Der kürzeste Weg führt vom Parkplatz „Dreibrodesteine“ barrierefrei zum Rehberger Grabenhaus und sollte mit dem Besuch des Naturdenkmals Dreibrodesteine HWN 154 verbunden werden.

Der Blick folgt hier der Herrenstraße in St. Andreasberg talwärts in Richtung Westen. Mit einer Steigung von 22% – also einem Höhenunterschied von 22 Metern auf 100 Meter Entfernung – ist sie die steilste innerörtliche Straße im Harz. Diese starke Neigung kommt auf dem Bild nur unzureichend zur Geltung. Besser ist es, sich vor Ort einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Die Nachbarstadt Bad Lauterberg erhebt ebenfalls Anspruch auf den Titel „steilste Straße“. Am Fuße des Hausberges schafft die dortige Weinberg-Straße eine Steigung von 21% und liegt damit etwa gleichauf mit der St. Andreasberger Herrenstraße.

Der Glockenberg ist ein markanter Berg im Süden des heilkilimatischen Kurortes St. Andreasberg im Oberharz. Der Berg überragt das Stadtzentrum um etwa 50 Meter. Ein wenig unterhalb seines 627 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Gipfels steht das Wahrzeichen der malerischen Bergstadt – das weithin sichtbare Glockenhaus mit dem Glockenturm der Martinikirche. Die Glocken läuten in unseren Tagen nur noch aus kirchlichem Anlaß, doch einst besaßen sie eine weit umfassendere Aufgabe – sie dienten auch der Alarmierung der Stadtbevölkerung bei einem Unglück unter Tage oder bei einem Waldbrand. Im Jahre 1688 wurde neben dem bereits bestehenden Glockenhaus ein erster Glockenturm erbaut. 1835 war dieser Turm so baufällig, daß er abgerissen werden mußte. Um den Glockenstuhl herum errichtete man darauf hin den noch heute vorhandenen Glockenturm. Sein Uhrwerk stammt aus dem Jahre 1883. Die ursprünglichen Bronzeglocken wurden im ersten Weltkrieg eingeschmolzen und zu Munition verarbeitet. Nach dem Krieg ersetzte man sie durch drei Stahlglocken. Vom Gipfel des Glockenberges können Sie eine herrliche Aussicht auf die ehemals freie Bergstadt genießen. Rund um den Berg befinden sich außerdem mehrere schöne Wanderwege.